L'adduction d'eau a été réalisée en 1964.

Electrification de la commune en 1948 apporta la lumière et permis également l'arrivée de la T.S.F.

En 1936 à Ronsenac on pouvait compter au moins trois épiceries, un coiffeur, un cordonnier,

deux marchands de tissus, deux cafés, une mercerie qui vendait des chapeaux, trois couturières, un boulanger,

un bourrelier, un boucher, deux menuisiers, un maréchal-ferrant, une entreprise de maçonnerie, un marchand de grains

et le garage automobile de Mr. Franquet était en construction.

Ronsenac en 1909 la commune comptait 762 habitants alors qu'en 1975 il n'en restait plus que 470. En 1909

donc on pouvait aller à la foire a Ronsenac 6 fois par an, tous les 22 des mois de février, mars, avril, août, septembre

et novembre. La fête communale était déjà le 24 juin et parmi les attractions on pouvait assister à

l'envol d'une mongolfière et à un concours de grimaces.

La commune possédait une perception. Le maire était M. Doucinet. De nombreux commerçants et artisans arrivaient

à vivre de leur métier. Parmi ceux-ci, il y avait: un agent d'assurance (D. Decoux), deux aubergistes

(G. Martin et M. Vergniaud), deux bouchers (Martin et D. Martin), deux boulangers (Berthon et Farge),

deux cordonniers (Jourdain aîné et Jourdain jeune), une draperie (Gigon), quatre épiceries (Allary, Farge, Mondy fils, Brun),

des fabricants d'huiles et des meuniers (Bertrand, Besnier et Lamoureux), deux maréchaux-ferrants (Allary et Cristophe),

un débit de tabac (A. Mondy), une tuilerie (Tampleau), une fabrique de vins et eau de vie (E. Bouvier), des maçons

(Farge, Olivier)...

Ecole de Ronsenac la première rentrée scolaire a eût lieu en 1899

En 1865 Alcide Gauguié Professeur au lycée impérial d'Angoulême écrivait : le bourg de Ronsenac situé

au fond d'un vallon, à vingt-quatre kilomètres d'Angoulême contient 200 habitants. Les villages : Isle (48h),

la Michelie (23h), Charbonnier (48h), le Maine aux Anges (32h), chez Goreau (29h), chez le Faure (28h),

Corlux (49h), le Nez (29h), le Pic (25h), les Boubas (23h), la côte (28h), Brègedus (20h), etc...C'était une

seigneurie importante, dont les possesseurs partageaient les revenus et les droits seigneuriaux avec le curé

ou doyen de Ronsenac. Sa vaste église précuriale, dont il ne reste que la nef et deux bas-côtés, témoigne de la

richesse des moines de l'ordre de Clunny qui l'habitaient. Parmi les anciens fiefs, citons le logis de Bernac,

autrefois à la famille "de La Loubière". Comme établissement industriel, je ne puis citer dans la commune que

la tuilerie de la "Périne" au milieu des bois.

Le prieuré et l'église Jean-Batiste de Ronsenac. La fondation de ce monastère se situe entre 1081 et 1101

suite à la donation de l'église de

Ronsenac par l'évêque de Périgueux à Hugues, abbé de Clunny. Situé à quelques centaines de mètres hors du diocèse

d'Angoulême, il sera l'un des seuls prieurés clunisiens en Périgord.

C'est donc vers la fin du XI ième siècle que nous trouvons les premières mentions du prieuré de Ronsenac

dans les comptes rendus de visites et de chapitres généraux de l'ordre de Clunny.

C'est à partir du XIII ème siècle que nous pouvons suivre de manière plus précise les évènements de la vie du prieuré.

En 1343, alors que la guerre de cent ans ne fait que commencer les visiteurs sont obligés de s'arrêter à Angoulême et

ne peuvent se rendre à Ronsenac, région particulièrement tourmentée. Il faut attendre 1397 pour trouver trace du doyenné

dans les comptes-rendus des clunisiens. Les rapporteurs du Poitou indiquent que l'endroit nécessite de nombreuses

réparations et qu'il n'y a plus de moines en mesure d'assurer l'office divin.

En 1487 le doyenné est en conflit avec les Carmes qui veulent s'installer dans les limites de son territoire.

Malgré tout le doyenné de Ronsenac arrive à surmonter les graves difficultés de la guerre de cent ans, bien que des

troubles subsistent certainement parce que le château de Villebois est un point stratégique très disputé durant le conflit.

Le 13 août 1684, le prieuré est donné aux bénédictins anglais chassé de leur pays.

Dans le même temps on apprend la ruine du choeur de l'église, certainement lié aux troubles du 16ème siècle.

A la révolution, les moines sont chassés et le Doyenné passe dans les biens nationaux.

A cette occasion, on constate le délabrement des bâtiments. On peut penser que le véritable coup d'arrêt à la prospérité

avait été donné par les guerres de religions.

La vente comme biens nationaux sépare les bâtiments monastiques de l'église qui reste paroissiale. Depuis la révolution,

le prieuré servait de métairie et était occupé comme bâtiment de ferme.

Suite à

un changement de propriétaire en 1987, ce prieuré sort progressivement de l'oubli. Depuis, les bâtiments conventuels

sont inscrits à l'inventaire supplémentaire et les peintures murales découvertes dans l'ancien réfectoire sont classées

au titre des Monuments historiques. L'état de conservation de ce prieuré en fait un lieu privilégié ou de nombreuses

recherches restent encore à mener.

Epoque Mérovingienne, un grand cimetière (nécropole) datant de cette époque a été découvert.

De nombreux sarcophages ont été exhumés. Certains sont visibles dans le mur de clôture du cimetière actuel.

Une maison forte dont il reste quelques vestiges côtoyait l'église.

Epoque gallo-romaine le nom de Ronsenac proviendrait d'un domaine (villa) dirigé au moment de l'arrivée

des Romains par un riche propriétaire gaulois nommé Roscius ou Roscenius, il aurait alors pris le nom de Rosceniacum

(le suffixe "acum" d'origine gauloise désigne un nom de lieu). Une découverte récente près du village "L'Etang", lors

d'un labour dans un terrain détrempé, le sol s'affaissa sous le poids du tracteur, aussitôt descendu, le conducteur

découvrit qu'une dalle venait de se rompre, révélant une cuve grossièrement taillée d'ou l'on tira successivement de

ravissants objets de verre et de bronze, tout l'attirail de beauté d'une jeune morte dont les ossements, très délités

par l'eau à travers le calcaire, reposaient au fond du sarcophage. A ses pieds, quatre petites lampes de terre disposées

en demi-cercle, avaient probablement une signification rituelle. Malheureusement, un certain nombre de flacons avaient

été brisés par l'affaissement de la dalle. Il en subsiste sept datant du 1er siècle d'après les experts.

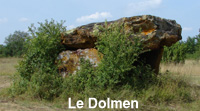

Epoque des mégalithes.

Le dolmen de chez Vinaigre près du village de "Périchou" qui fait partie d'un des

nombreux mégalithes charentais daterait de 6000 ans avant notre ère, il est la preuve de présence humaine dès cette périodes.

Certains indices laissent supposer une occupation massive et longue, la découverte entre autre d'objets métalliques

témoigne de la survivance de cette religion durant une longue période protohistorique.

Les traces de la préhistoire. Le trou du Cluzeau situé dans le bois de chez les Rois au dessous du village

"Le Maine aux Anges" à la limite de la commune de Gurat est une grotte qui a fait l'objet de fouilles où ont été découverts

de multiples ossements, des mandibules de bovidés, des humérus, des canines d'ours, des mâchoires de chevaux, des métatarses

d'aurochs etc...

D'après Mr Jean François Tournepiche archéologue ce serait des hyènes qui après avoir dévoré à belles

dents aurochs, rhinocéros, mégocéros (qui sont de grands cerfs) , lions, chevaux et ours des cavernes, auraient laissés

ces amoncellements d'os.

Une datation au radiocarbone a donné 22840±310 ans. pour

un os de renne, 26150±400 sur un os d'herbivore et 39050±500 ans pour un autre os.

Ces découvertes nous permettent d'affiner notre connaissance de la faune du Paléolithique, celle que

voyait vivre notre ancêtre l'homme de Neandertal.

Il y a 35000 ans notre région était sous un climat tempéré, en attendant de replonger dans la dernière vague de

froid de l'ultime glaciation. Ce qui ne veut pas dire que flore et faune étaient identiques, préviennent les archéologues,

le biotope a énormément changé depuis ces époques reculées. Le climat est resté tempéré environ 10000 ans.

Près du village "la Chauverie" Mr. J. F. Tournepiche et son équipe ont fait la découverte d'un squelette de bison des steppes.

La datation au radiocarbone a donné 36700±3100 ans. Ces découvertes nous indiquent bien des choses sur les

variations du climat, et les incidences sur la flore la faune et l'évolution de la race humaine.

Les datations qui figurent ci-dessus ont été prises sur le site personnel de Véronique DUJARDIN qui a participé à ces travaux.

http://pageperso.aol.fr/vdujardin/biblio_16.html#trou_du_cluzeau

|